Endlich wieder ein Goldsmith von FSM!

In den ersten sechs Jahren seit ihrer Begründung 1997 hat die CD-Reihe „FSM Silver Age Classics“ nicht weniger als 25 Film- und Fernseharbeiten (auf 20 CDs) von Jerry Goldsmith aus den Archiven von Fox und MGM zu Tage gefördert. Die Filmmusik-Fangemeinde ist dafür bekannt, dass man es einzelnen ihrer Vertreter einfach nicht recht machen kann: So fanden sich denn auch bald einige Miesmacher im FSM-Diskussionsforum, die jede einschlägige Neuerscheinung mit einem entnervten „Nicht schon wieder Goldsmith!“ quittierten.

Einige Male kam es vor, dass in jeweils 2 oder sogar 3 aufeinander folgenden Monaten Goldsmith-Titel erschienen. Hier konnte man vielleicht kurzzeitig den Eindruck gewinnen, Film Score Monthly sei zum reinen Huldigungs-Label für den Altmeister avanciert. Angesichts solcher Häufungen im Publikationsschema mochten also dezente Bedenken erlaubt sein. Qualitativ entbehr(t)en die darauf abzielenden Unkenrufe freilich jeder vernünftigen Grundlage. Zugegeben, es handelt sich nicht durchgehend nur um Partituren vom Kaliber eines Patton, Logan’s Run oder The Illustrated Man, die das Team um Lukas Kendall in meist mustergültigen Editionen zugänglich gemacht hat. Wirklich eher durchschnittliches Material (z. B. Hawkins on Murder, Ace Eli and Rodger of the Skies) ist dennoch rar gesät und ganz und gar Überflüssiges im FSM-Goldsmith-Katalog schlicht nicht vorhanden.

Dank zusätzlicher editorischer Bemühungen von Varèse Sarabande, Intrada und — in geringerem Maße — auch La La Land und Prometheus entpuppten sich die Jahre rund um die Jahrtausendwende für Goldsmith-Freunde als echtes Festbankett. Die Goldgräberstimmung hat sich in letzter Zeit aber etwas gelegt, sind doch die kooperativen Studios (Twentieth Century Fox, MGM, Warner Brothers) bereits weitgehend abgegrast. Auch bei Film Score Monthly ist die Sache daher etwas ins Stocken geraten, wohl sehr zur Freude der oben genannten Nörgler: Wild Rovers, das letzte reine Goldsmith-Album vor Coma (September 2005), erschien im September 2003. Bis unsere wackeren Vorkämpfer von FSM und Co. auch die Musikabteilungen von Paramount und Universal „weich gekocht“ haben, die noch so manches Edle — beileibe nicht allein aus der Goldschmiede — bergen, sind vorerst vermehrt Erweiterungen bestehender Veröffentlichungen und Reissues lange vergriffener Titel zu erwarten.

Auf die neue Coma-Edition trifft jedenfalls beides zu: Nach der Pleite des kurzlebigen Labels Chapter III Records ist der Score, vormals nur auf einer seltenen Bay-Cities-CD greifbar, vor einigen Jahren erneut vom Markt verschwunden. Die FSM-Präsentation erschließt zudem erstmals die komplette Musik, erweitert den bisher erhältlichen LP-Schnitt um gute 13 Minuten.

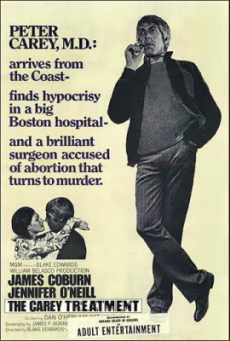

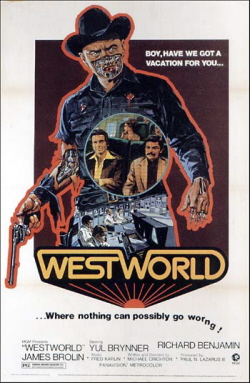

Doch das vorliegende Doppelalbum hat noch mehr zu bieten. Es ist dem Mediziner, Bestsellerautor und Filmemacher Michael Crichton (geb. 1942) gewidmet, dessen bekanntestes Buch hierzulande „Jurassic Park“ (bzw. „Dinopark“) sein dürfte. Neben Coma (1978), bei dem der hünenhafte Literat für Drehbuch und Regie verantwortlich zeichnete, sind zwei weitere frühe Filme mit Crichton-Bezug vertreten: The Carey Treatment • Das Carey-Komplott (1972) mit einem jazzsymphonischen Score von Roy Budd und Westworld (1973), für den Fred Karlin eine seiner eklektischen, in großen Teilen selbst eingespielten und am Mischpult zusammengefügten Filmmusiken geschrieben hat. Hierzu am Schluss des Artikels mehr.

Coma

Crichtons Drehbuch zu Coma basiert auf dem gleichnamigen Roman von Robin Cook, der ebenfalls eine Karriere vom Mediziner zum freien Schriftsteller hingelegt hat. Erzählt wird die Geschichte der jungen Ärztin Dr. Susan Wheeler (im Film Geneviève Bujold), die im Boston Memorial Hospital einer tödlichen Verschwörung auf die Spur kommt. Junge, vitale Patienten werden bei Routineeingriffen mittels geheimer Giftgaszufuhr ins Koma versetzt und anschließend auf das Jefferson Institute, angeblich eine spezielle Langzeit-Pflegeeinrichtung für Komatöse, verlegt. Das Herzstück des Instituts — und gleichzeitig der visuell-gestalterische Höhepunkt des Films — ist ein großer in UV-Licht getauchter Saal, in dem die Patienten in unterschiedlicher Höhe in Seilaufhängungen „schweben“ und über Schläuche mit Nährstoffen versorgt werden. Dies haben die Betreiber für Besucherführungen eindrucksvoll in Szene gesetzt. Doch hinter den Kulissen spielt sich ganz anderes ab: In internationalen Telefonauktionen werden die im Körper frisch gehaltenen Organe der Hirntoten an den Höchstbieter verkauft. Als Dr. Wheeler ihre ungeheuerlichen Entdeckungen dem Chirurgiechef Dr. Harris (Richard Widmark) berichtet, landet sie kurz darauf selbst auf dem OP-Tisch ….

Crichtons Drehbuch zu Coma basiert auf dem gleichnamigen Roman von Robin Cook, der ebenfalls eine Karriere vom Mediziner zum freien Schriftsteller hingelegt hat. Erzählt wird die Geschichte der jungen Ärztin Dr. Susan Wheeler (im Film Geneviève Bujold), die im Boston Memorial Hospital einer tödlichen Verschwörung auf die Spur kommt. Junge, vitale Patienten werden bei Routineeingriffen mittels geheimer Giftgaszufuhr ins Koma versetzt und anschließend auf das Jefferson Institute, angeblich eine spezielle Langzeit-Pflegeeinrichtung für Komatöse, verlegt. Das Herzstück des Instituts — und gleichzeitig der visuell-gestalterische Höhepunkt des Films — ist ein großer in UV-Licht getauchter Saal, in dem die Patienten in unterschiedlicher Höhe in Seilaufhängungen „schweben“ und über Schläuche mit Nährstoffen versorgt werden. Dies haben die Betreiber für Besucherführungen eindrucksvoll in Szene gesetzt. Doch hinter den Kulissen spielt sich ganz anderes ab: In internationalen Telefonauktionen werden die im Körper frisch gehaltenen Organe der Hirntoten an den Höchstbieter verkauft. Als Dr. Wheeler ihre ungeheuerlichen Entdeckungen dem Chirurgiechef Dr. Harris (Richard Widmark) berichtet, landet sie kurz darauf selbst auf dem OP-Tisch ….

Die Götter in Weiß als profitgierige Todesengel — eine beunruhigende Vorstellung. Mit Coma ist Crichton ein durchaus wirkungsvoller Vertreter des damals noch jungen „Medical Thriller“-Genres gelungen. Den Zuschauer erwartet ein spannendes Vexierspiel mit zumindest einer überraschenden Wendung, bei dem der Nervenkitzel von Verfolgungsjagden in Leichenhallen und Erkundungsgängen durch finstere Spitalskatakomben auch über so manches eklatante Loch im Plot hinwegzutäuschen vermag.

Einer der unbestreitbaren Pluspunkte des Films ist die Musik von Jerry Goldsmith. In der komplexen Partitur hat der Komponist einem seiner großen Vorbilder ein klingendes Denkmal gesetzt: Sie steht, wahrscheinlich mehr als alle anderen aus seiner Feder, im Zeichen des großen ungarischen Tonsetzers Béla Bartók (1881-1945).

Bartók gehört zu einer Handvoll Komponisten, die Goldsmiths Schaffen zeitlebens entscheidend geprägt haben. Zusammen mit Igor Strawinsky, einem weiteren Klassiker der Moderne, bildet der magyarische Meister einen der großen stilistischen „Nährböden“, auf deren Basis Goldsmith seine eigene Tonsprache entwickeln konnte. Weitere solche Haupteinflüsse sind die Impressionisten Claude Debussy und — mehr noch — Maurice Ravel, dann Aaron Copland und vergleichbare Proponenten der „Americana“-Schule und Alban Berg mit seiner besonders lyrischen Umsetzung der Schönbergschen Zwölftontechnik. Dies sind die musikalischen Grundlinien, die roten Fäden, die sich durch einen Großteil von Jerry Goldsmiths Werk ziehen. Wenn es dem jeweiligen Film dienlich war, hatte ein Komponist seines Kalibers natürlich auch Zugriff auf andere Stilismen: So steht bei manchen Arbeiten z. B. Richard Strauss stärker im Vordergrund. Doch die Eckpfeiler des Goldsmithschen Klangkosmos, die manchmal eher verdeckt, manchmal aber auch ganz offen zu Tage treten, sind die oben umrissenen.

Das gilt zumindest für die frühe und mittlere Schaffensperiode. Im Spätwerk ab der zweiten Hälfte der 80er Jahre hat der Komponist diese Stilvorbilder zu Gunsten eines linearen und „ausgedünnten“, in mancher Hinsicht weniger ausgefeilten Altersidioms zusehends aufgegeben (Ausnahmen wie Total Recall bestätigen die Regel). Im Hinblick darauf war es berührend zu sehen, wie sich in den allerletzten Partituren kurz vor dem Tod scheinbar unbewusst noch einmal die alten Idole zu Wort meldeten. In Star Trek: Nemesis (2002) spielte Strawinsky plötzlich wieder eine größere Rolle, und in einem eigentlich als Leichtgewicht konzipierten Komödien-Score wie Looney Tunes: Back in Action (2004) tauchten schließlich sogar direkte Zitate aus Igor Strawinskys Ballett „Petruschka“ und Béla Bartóks „Music for Strings, Percussion and Celesta“ auf.

Coma dürfte wie gesagt den Höhepunkt der Bartók-Rezeption im Werk Goldsmiths darstellen. Der Komponist hat hier auf raffinierte Weise Elemente des reifen Bartók mit eigenen verschmolzen. Die bereits genannte „Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta“ (Sz 106) von 1936 fungiert dabei als Hauptbezugspunkt. Die Instrumentierung ist, wie ohnehin oft bei Goldsmith, unorthodox und ungewöhnlich, was in diesem Fall in Teilen auch mit dem ganz konkreten Vorbild zu tun hat. Wie beim Pate stehenden Bartók-Werk wird auf Blechbläser verzichtet, im Rampenlicht stehen dafür die Saiteninstrumente und das Klavier. Hier sind gleich vier Flügel im Einsatz, die sowohl melodieführende als auch — an Bartók angelehnt — rhythmisch perkussive Aufgaben erfüllen. Einen wichtigen Part übernehmen überdies die Holzbläser, und hierbei in besonderem Maße die Rohrblattinstrumente. Wenn etwa in „The Institute“ die Klarinetten in tiefen und tiefsten Lagen agieren, wird zudem eine gewisse Nähe zu Bernard Herrmann spürbar.

Coma dürfte wie gesagt den Höhepunkt der Bartók-Rezeption im Werk Goldsmiths darstellen. Der Komponist hat hier auf raffinierte Weise Elemente des reifen Bartók mit eigenen verschmolzen. Die bereits genannte „Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta“ (Sz 106) von 1936 fungiert dabei als Hauptbezugspunkt. Die Instrumentierung ist, wie ohnehin oft bei Goldsmith, unorthodox und ungewöhnlich, was in diesem Fall in Teilen auch mit dem ganz konkreten Vorbild zu tun hat. Wie beim Pate stehenden Bartók-Werk wird auf Blechbläser verzichtet, im Rampenlicht stehen dafür die Saiteninstrumente und das Klavier. Hier sind gleich vier Flügel im Einsatz, die sowohl melodieführende als auch — an Bartók angelehnt — rhythmisch perkussive Aufgaben erfüllen. Einen wichtigen Part übernehmen überdies die Holzbläser, und hierbei in besonderem Maße die Rohrblattinstrumente. Wenn etwa in „The Institute“ die Klarinetten in tiefen und tiefsten Lagen agieren, wird zudem eine gewisse Nähe zu Bernard Herrmann spürbar.

Der lebhaft motorische Grundgestus und rhythmische Biss dieser Musik stammen ebenfalls aus der Einflusssphäre Béla Bartóks. Die Verneigung vor dem großen Vorbild reicht bis hin zu leicht verfremdeten, jeweils nur ganz kurzen Zitaten aus langsamen Bartók-Sätzen. Hierzu zählen unter anderem die kreisenden Klarinettenfiguren vom Anfang der Elegia des „Konzerts für Orchester“ („Toys in the Attic“, „A Lack of Efficiency“, hier zum Teil auf die Flöten verlegt), hohe unheimliche Streicherglissandi aus dem Adagio der „Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta“ (z. B. in „A Difficult Position“) und innige Nocturne-Romantik, die auf das Molto Adagio des Divertimentos zurückgeht („A Difficult Position/The Long View“).

Der thematische Anker der Musik ist ein chromatisches Hauptmotiv aus 6 Noten, das dem „lyrischen Serialismus“ des Komponisten zugerechnet werden kann. Wer einen Vergleich sucht: Ein dem Typ nach ähnlich dunkles und grüblerisches, ebenso serielles Motiv ist am Beginn der Tondichtung „The Monument“ im zwei Jahre zuvor entstandenen Logans-Run-Score zu hören. Das Coma-Motiv wird im Laufe der 40 Minuten des Scores recht vielfältig verarbeitet. Neben seiner Funktion als Keimzelle für längere Melodiebögen wie in „The Institute“ tritt es auch vielfach fragmentiert in Erscheinung, sei es als rhythmisches Begleitostinato oder in einer auf 5 Töne reduzierten Kurzform.

In krassem Kontrast hierzu steht das Liebesthema für Dr. Wheeler und Dr. Mark Bellows (Michael Douglas). Diese süßliche Melodie kommt nur an drei Stellen im Film vor und scheint keinerlei Bezug zum sonst dominierenden Hauptmotiv aufzuweisen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Goldsmith motivische Verwandtschaften bis zur Unkenntlichkeit tarnt. Vielleicht tanzt Coma hier aber einfach tatsächlich ein wenig aus der Reihe seiner damals vorwiegend monothematischen, aus einem Guss gefertigten Musiken. Sei dem wie ihm sei, die delikate Klavier-Version, die erklingt, als Dr. Bellows seine Geliebte soeben nur knapp vor dem Schicksal der übrigen Koma-Patienten bewahrt hat („A Lucky Patient“), wirkt nicht weiter störend. Eine den Seventies verhaftete, sich in Gitarren- und Vibraphonseligkeit fast überschlagende Variante für ein romantisches Wochenende der turtelnden Jungmediziner („Cape Cod Weekend“) fällt aber dann doch arg aus dem Rahmen der durchgehend herben, avantgardistischen Komposition.

Abgesehen von einigen Source-Cues gibt es in den ersten 49 Minuten des Films keine Musik. Die bis dahin weitgehend trockene, beinahe dokumentarische Schilderung des Krankenhausalltags profitiert davon. Die Untermalung setzt erst ein, als Dr. Wheeler durch ihre hartnäckigen Nachforschungen selbst ins Visier der Organmafia gerät und von deren Auftragskiller Vince (Lance LeGault) verfolgt wird. Der ab diesem Zeitpunkt recht turbulenten Filmhandlung folgend, changiert der Score zwischen ausgedehnten Spannungspassagen („Toys in the Attic“ u. a.) und harter Action („Hot Wire“, „The Charts“, große Teile von „No Adress/After Hours/Up for Bids/Illegal Parking“).

Beim Wort Suspense denkt man heute wahrscheinlich an endlos zerdehnte Streicher-Klangflächen dürftigster Machart, die dennoch leidlich funktional sind und sich so als filmmusikalischer Gnadenacker für die nur Bequemen – oder schlimmer: für die wahrhaftigen Stümper – unter den Komponisten erweisen. Davon kann bei Coma nun wirklich keine Rede sein. Goldsmiths Partitur sorgt nicht nur für den nötigen Spannungsaufbau im Film, sie ist selbst spannend aufgebaut. Besonders in der äußerst nuancenreichen Behandlung des Streicherchors zeigt sich die souveräne Hand des Könners. Es ist einfach eine Freude, den feingliedrig abgestuften, oft dissonanten harmonischen Schattierungen zu lauschen und zu beobachten, wie aus dem Vollen traditioneller und modernerer Spieltechniken und Klangmöglichkeiten geschöpft wird. Hierin ist Coma eng mit dem im selben Jahr entstandenen Score zu Magic verwandt. Von solcher Musik scheint ein spezieller „Reiz des Dunklen“ auszugehen, denn hier wie dort kann dem Hörer zuweilen durchaus unheimlich zu Mute werden. Eine Eigenschaft, die sie wiederum mit dem Bartókschen Vorbild verbindet.

Beim Wort Suspense denkt man heute wahrscheinlich an endlos zerdehnte Streicher-Klangflächen dürftigster Machart, die dennoch leidlich funktional sind und sich so als filmmusikalischer Gnadenacker für die nur Bequemen – oder schlimmer: für die wahrhaftigen Stümper – unter den Komponisten erweisen. Davon kann bei Coma nun wirklich keine Rede sein. Goldsmiths Partitur sorgt nicht nur für den nötigen Spannungsaufbau im Film, sie ist selbst spannend aufgebaut. Besonders in der äußerst nuancenreichen Behandlung des Streicherchors zeigt sich die souveräne Hand des Könners. Es ist einfach eine Freude, den feingliedrig abgestuften, oft dissonanten harmonischen Schattierungen zu lauschen und zu beobachten, wie aus dem Vollen traditioneller und modernerer Spieltechniken und Klangmöglichkeiten geschöpft wird. Hierin ist Coma eng mit dem im selben Jahr entstandenen Score zu Magic verwandt. Von solcher Musik scheint ein spezieller „Reiz des Dunklen“ auszugehen, denn hier wie dort kann dem Hörer zuweilen durchaus unheimlich zu Mute werden. Eine Eigenschaft, die sie wiederum mit dem Bartókschen Vorbild verbindet.

Stellvertretend für viele gelungene Momente möchte ich den Track „Toys in the Attic“ (LP-Tracktitel „O.R. 8“) kurz näher beschreiben. Nachdem Dr. Wheeler von einem Haustechniker den Hinweis erhalten hat, dass mit den Gaszuleitungen zu den Operationssälen etwas nicht stimmt, geht sie der Sache auf den Grund. Im Halbdunkel von Gitterlampen wagt die neugierige Ärztin den abenteuerlichen Aufstieg im „Bauch“ des Krankenhauses, von den Gastanks im Keller bis hoch hinauf in einen Versorgungsschacht über OP 8, in dem sich die merkwürdigen Koma-Fälle ereignen.

Goldsmith begleitet das Wagnis mit einem — auch in den Tonhöhen — aufsteigenden Spannungsbogen. Im Zentrum des fünfeinhalbminütigen Stückes steht eine polyphone Passage, die durch das kontinuierliche Hinzutreten neuer Schichten beeindruckt: Über einem leisen dissonanten Streicherakkord, den Cello-Grummeln aufraut, ist zunächst ein stetiger Klavierpuls zu vernehmen. Die Klarinetten steuern Motivsplitter bei. Nach einigen Takten in dieser Konstellation beginnt mit einem kräftigen Col-legno-Bogenschlag die nächste Stufe. Langsam und bestimmt fortschreitend, sprudelt aus jedem weiteren Col-legno-Schlag ein Klavierglissando hervor und nahtlos hinein in Pizzicato-Figuren, über denen sich schließlich ein Hochseilakt der Violinen mit aufschwingenden, trillernden Permutationen des Hauptmotivs entspinnt. Gegen Ende des Cues erklingen dieselben hohen Streicherfigurationen im Übrigen nochmals, dort begleitet von Ornamenten der Celesta. Ich denke im Rahmen meiner bisherigen Ausführungen ist es kein zwanghaftes Überinterpretieren, wenn ich darin einen weiteren listigen Fingerzeig auf Béla Bartók vermute. Wenn wir schon bei Hommagen sind: Im Schlussteil von „Toys in the Attic“ huldigt Goldsmith erneut Bernard Herrmann. Wie er hier nach und nach einsetzende ostinate Streicherstimmen bis zur Kakophonie überlagert, das ist zweifellos eine Annäherung an den Cue „Rooftop“ aus Vertigo, was an dieser Stelle des Films ja auch inhaltlich Sinn macht.

Ich habe nun mehr als ausgiebig von Bartók-Nähe und sonstigen Hommagen berichtet. Falls bei allem Verknüpfen und Vergleichen insgesamt der Eindruck entstanden sein sollte, Coma sei eine lupenreine Bartók-Stilkopie und nichts weiter, möchte ich hier noch einige relativierende Bemerkungen nachreichen. Natürlich beschreitet Goldsmiths Musik auch eigenständige Wege, die über den Einfluss des ungarischen Meisters hinausgehen. Goldsmiths spezielle Interpretation der Errungenschaften der Zweiten Wiener Schule, der bereits erwähnte „lyrische Serialismus“, spielt hier ebenso herein wie der Hang zum gänzlich entfesselten Klangfabulieren, den er wenig später in Alien (1979) auf die Spitze treiben sollte.

Weitere typische Goldsmith-Merkmale sind die Action-Rhythmik im 5/8-Takt („Hot Wire“, „The Charts“, „Illegal Parking“ u. a.) und die weidlich ausgelebte Lust am Klangexperiment. Wichtig ist das aus Patton bekannte Echoplex, das besonders häufig einen Akkord auf der Zither-ähnlichen Autoharp nachhallen lässt — so zu hören gleich am Beginn des Scores in „Stranger on the Street“. Dazu gesellt sich dezent surrende und zirpende Elektronik. Auf akustisch erzeugter Seite sind vor allem die vier — in Teilen — präparierten Klaviere zu nennen. Das Booklet erwähnt nur den Umstand, dass sie präpariert seien. Näheres zur Art der Modifikation scheint wohl nicht bekannt zu sein. Falls Goldsmith, wie z. B. John Cage, wirklich viel mit zwischen die Saiten geklemmten Objekten gearbeitet hat, ist das Resultat die meiste Zeit eher unauffällig. Eindeutig durch Dämpfer manipulierte Klavierklänge findet man beispielsweise in der letzten Minute von „Toys in the Attic“ und in „A Lucky Patient/A Nice Case“. Klar herauszuhören ist außerdem, wie des Öfteren die blanken Klaviersaiten gestrichen, gerieben oder gezupft werden. Ein schaurig reizvoller Effekt wird in „Chance Encounter“ erzielt, wo offenbar ein in den Klavierkorpus fallen gelassener Tischtennisball eine zittrige Zufallsbahn über die Saiten beschreibt. Allen Klangeffekten ist ein metallisch reflektierender, hochtöniger Charakter gemeinsam. Der Booklet-Text liefert dazu die scharfsinnige Beobachtung, es handle sich um einen musikalischen Reflex der „schimmernden Bedrohlichkeit chirurgischer Instrumente“.

Weitere typische Goldsmith-Merkmale sind die Action-Rhythmik im 5/8-Takt („Hot Wire“, „The Charts“, „Illegal Parking“ u. a.) und die weidlich ausgelebte Lust am Klangexperiment. Wichtig ist das aus Patton bekannte Echoplex, das besonders häufig einen Akkord auf der Zither-ähnlichen Autoharp nachhallen lässt — so zu hören gleich am Beginn des Scores in „Stranger on the Street“. Dazu gesellt sich dezent surrende und zirpende Elektronik. Auf akustisch erzeugter Seite sind vor allem die vier — in Teilen — präparierten Klaviere zu nennen. Das Booklet erwähnt nur den Umstand, dass sie präpariert seien. Näheres zur Art der Modifikation scheint wohl nicht bekannt zu sein. Falls Goldsmith, wie z. B. John Cage, wirklich viel mit zwischen die Saiten geklemmten Objekten gearbeitet hat, ist das Resultat die meiste Zeit eher unauffällig. Eindeutig durch Dämpfer manipulierte Klavierklänge findet man beispielsweise in der letzten Minute von „Toys in the Attic“ und in „A Lucky Patient/A Nice Case“. Klar herauszuhören ist außerdem, wie des Öfteren die blanken Klaviersaiten gestrichen, gerieben oder gezupft werden. Ein schaurig reizvoller Effekt wird in „Chance Encounter“ erzielt, wo offenbar ein in den Klavierkorpus fallen gelassener Tischtennisball eine zittrige Zufallsbahn über die Saiten beschreibt. Allen Klangeffekten ist ein metallisch reflektierender, hochtöniger Charakter gemeinsam. Der Booklet-Text liefert dazu die scharfsinnige Beobachtung, es handle sich um einen musikalischen Reflex der „schimmernden Bedrohlichkeit chirurgischer Instrumente“.

Der wichtigste Neuzugang der vorliegenden Coma-Komplettfassung ist der Cue-Komplex „No Address/After Hours/Up For Bids/Illegal Parking“, der Dr. Wheelers Erkundungen im Jefferson Institute und ihre überstürzte Flucht untermalt. Neben etlichen kleineren Ergänzungen zu bestehenden Tracks wartet das FSM-Album mit neuem Bonus-Material auf. So ist zusätzlich zum bereits von der LP bekannten (und noch immer schrecklichen) „Disco Strut“ von Don Peake und der kuriosen Disco-Version des Liebesthemas nun auch eine nett schmalzige Song-Variante desselben vertreten („Sundays Moon“), die den pop-lastigen Fremdkörper „Cape Cod Weekend“ im Nachhinein als nackte Instrumental-Begleitung entlarvt. „Sundays Moon“ ist nämlich nichts anderes als „Cape Cod Weekend“ mit darüber gelegter Singstimme, was den Schluss nahe legt, dass für die romantische Wochenend-Montage ursprünglich der Song vorgesehen war. Zu guter Letzt gibt es noch ein Wiedersehen mit dem reizenden Thema aus The Prize (1963), das im ersten Drittel des Films als Fahrstuhlmusik bzw. „Muzak“ aus den Krankenhauslautsprechern tönt.

Die originalen 16-Kanal-Bänder wurden vor Jahren entsorgt, sodass das FSM-Team für die neue Abmischung auf eine seinerzeit für den Tonschnitt angelegte 3-Kanal-Reduktion zurückgreifen musste. Diese befand sich zum Zeitpunkt des Transfers im Jahr 2002 hörbar in noch sehr gutem Zustand, sodass es an der Tonqualität nichts zu beanstanden gibt. Auch der leicht dumpfe Schleier, der auf den älteren CD-Ausgaben manches Detail verdeckte, hat sich gelichtet. Wer eine dieser älteren Fassungen von Coma sein Eigen nennt, sollte sie dennoch nicht unüberlegt verscherbeln: Das unterschiedliche Ausgangsmaterial für Film/LP (und folglich für die bisherigen CD-Versionen) und FSM-CD schlägt sich unter anderem in einer merklich anderen, von Goldsmith bewusst eingesetzten Stereoaufteilung der Streicher nieder, die mit den 3-spurigen Mastern nicht — oder nur annäherungsweise mit elektronischen Hilfsmitteln — zu reproduzieren war. Jeff Bond und Lukas Kendall raten also im Booklet, man solle ältere Ausgaben behalten, weil nur dort die ursprüngliche Klangvision des Komponisten verwirklicht sei. Eine Frage muss dabei jeder für sich selbst beantworten: Wird sich beim spontanen Hörentschluss der LP-Schnitt alleine deshalb noch einmal gegen die in allem anderen haushoch überlegene FSM-Edition behaupten können?

The Carey Treatment

Michael Crichton scheint immer ein Kind des Glücks gewesen zu sein. Bereits einer seiner ersten Romane, der heute weniger bekannte „A Case of Need“, (1968) wurde — noch vor der Buchpublikation! — von MGM aufgekauft und 1972 unter dem Titel The Carey Treatment (Regie: Blake Edwards) verfilmt. James Coburn und Jennifer ONeill sind die Hauptdarsteller in der etwas krausen Geschichte um illegale Abtreibungen, Drogenmissbrauch und Mord in einem Bostoner Krankenhaus.

Der allzu früh verstorbene britische Arrangeur, Jazz- und Popmusiker Roy Budd (1947-1993) hat dafür einen gut ins Ohr gehenden jazzsymphonischen Score geschrieben. Der Mix aus kleinem Orchester und Rhythmusgruppe rückt ihn ein wenig in die Nähe von The Omega Man (1971) und anderen typischen Filmmusik-Kreationen der 70er Jahre, die zwischen trendigen Sounds und ernstem dramatischem Anspruch zu vermitteln suchten. Das schöne melancholische Hauptthema erinnert an Jerry Goldsmiths The Last Run (1971). Budd wusste sicher sehr gut Bescheid, was die Kollegen gerade so schrieben, schließlich hatte er ja seinen ersten Filmauftrag (Soldier Blue von Ralph Nelson) mehr oder weniger erschwindelt, indem er ein Demoband mit Stücken von Goldsmith, Williams, Schifrin u. a. einreichte. Ein pfiffiger Kopf.

Der allzu früh verstorbene britische Arrangeur, Jazz- und Popmusiker Roy Budd (1947-1993) hat dafür einen gut ins Ohr gehenden jazzsymphonischen Score geschrieben. Der Mix aus kleinem Orchester und Rhythmusgruppe rückt ihn ein wenig in die Nähe von The Omega Man (1971) und anderen typischen Filmmusik-Kreationen der 70er Jahre, die zwischen trendigen Sounds und ernstem dramatischem Anspruch zu vermitteln suchten. Das schöne melancholische Hauptthema erinnert an Jerry Goldsmiths The Last Run (1971). Budd wusste sicher sehr gut Bescheid, was die Kollegen gerade so schrieben, schließlich hatte er ja seinen ersten Filmauftrag (Soldier Blue von Ralph Nelson) mehr oder weniger erschwindelt, indem er ein Demoband mit Stücken von Goldsmith, Williams, Schifrin u. a. einreichte. Ein pfiffiger Kopf.

Mit dem Thema und einer Art 3-Noten-Schicksalsmotiv für die Opfer im Film gestaltet er hier etwa 20 Minuten an dramatischer Vertonung, zu der noch eine Viertelstunde jazzige Source-Musik hinzukommt. Beide Bereiche entfalten dabei ihre eigenen Hörqualitäten: Besonders reizend ist z. B. die zarte Hauptthemen-Variation für Klavier und Gitarre in „2M1/2M1A (Courtship)“. Aber auch die Musizierfreude in den reinen Jazz-Stücken, wie den diversen Varianten von „1M2“, wo Budd pianistisch virtuos den Frontmann eines Jazz-Trios gibt, wirkt unmittelbar ansteckend. Alles in allem präsentiert sich The Carey Treatment als angenehme Easy-Listening-Filmmusik im besten Sinne des Wortes.

Westworld

Ein Themenpark, in dem die Attraktionen außer Kontrolle geraten und den Besuchern nach dem Leben trachten: Nein, hier ist nicht von „Jurassic Park“ die Rede, sondern vom thematisch ähnlich gelagerten 1973er Crichton-Film Westworld.

Der Konflikt Mensch gegen Maschine ist seit jeher ein beliebtes Science-Fiction-Sujet, das auch Crichton 1984 in Runaway nochmals aufgegriffen hat. In Westworld heißt die die bunte Vergnügungswelt Delos, in der willfährige Androiden zahlungskräftigen Besuchern besonders lebensechte Rollenspiele in drei Zeitperioden („Roman World“, „Medieval World“, „Western World“) ermöglichen sollen. Als der Geschäftsmann Peter Martin (Richard Benjamin) auf einem seiner regelmäßigen Besuche den Freund John Blane (James Brolin) mitnimmt, laufen die Dinge schief. Unerklärliche System-Fehlfunktionen häufen sich und schließlich fallen die Sicherheitsroutinen komplett aus. Die Besucher der drei Themenwelten geraten in Lebensgefahr, und auch John kommt bei einer Schießerei mit dem — eigentlich nur aufs Verlieren programmierten — Roboter-Revolverhelden Gunslinger (Yul Brynner) ums Leben. Peter ergreift die Flucht, worauf ihn der Gunslinger unerbittlich und scheinbar unzerstörbar durch den gesamten Park verfolgt.

Fred Karlins vom Ansatz her nicht uninteressanter Score zerfällt in zwei Teile. Zum einen gibt es jede Menge Source-Musik-Artiges, das die realistischen Umgebungen von „Western World“ und „Medieval World“ mit dem nötigen klanglichen Lokal- und Zeitkolorit ausstattet. Für die Wildwest-Welt gibt es Honkytonk-Saloon-Musik und viel Banjo, Fidel und Mundharmonika („Piano Source C/Getting Dressed“, „Piano Source B“, „Miss Carries“ u. a.). Das Mittelalter wird durch spätmittelalterliche Blockflöten- und Lautenklänge repräsentiert („Castle Feasts“, „The Queens Indiscretion“). „Roman World“ bleibt interessanterweise stumm.

Fred Karlins vom Ansatz her nicht uninteressanter Score zerfällt in zwei Teile. Zum einen gibt es jede Menge Source-Musik-Artiges, das die realistischen Umgebungen von „Western World“ und „Medieval World“ mit dem nötigen klanglichen Lokal- und Zeitkolorit ausstattet. Für die Wildwest-Welt gibt es Honkytonk-Saloon-Musik und viel Banjo, Fidel und Mundharmonika („Piano Source C/Getting Dressed“, „Piano Source B“, „Miss Carries“ u. a.). Das Mittelalter wird durch spätmittelalterliche Blockflöten- und Lautenklänge repräsentiert („Castle Feasts“, „The Queens Indiscretion“). „Roman World“ bleibt interessanterweise stumm.

Die einzelnen Stücke sind mit versierter Hand gemacht und bezeugen auch Karlins nicht zu unterschätzendes melodisches Talent. Dennoch, um diesen Teil der Partitur über reine Hintergrundmusik hinauszuheben und ihm wiederholtes Hörpotential zu verschaffen, hätte der Komponist vielleicht ein verbindendes Thema oder zumindest Motiv zu Grunde legen sollen. Einem zentralen Motiv überzeugend sowohl pseudomittelalterliche als auch Bluegrass-Variationen abzuringen, das hätte für Einen vom Schlage Karlins keine große Herausforderung bedeutet. So wie sich die Source-Cues hier präsentieren, sind sie zwar nebenbei nett anzuhören, sie tragen aber letztlich sicher kein Höralbum. Daran ändert auch das einzig wiederkehrende Thema nichts, eine typisch kraftvolle Western-Melodie mit leichtem Goldsmith-Touch, die kaum zum Einsatz kommt (z. B. in „Miss Carries“, „Jail Break/Escape“).

Den anderen großen Part der Komposition bilden Collagen aus Synthesizerklängen und elektronisch verfremdeten Instrumentaleinwürfen. Diese hat Karlin zur Gänze selbst in seinem Studio produziert, also auch alle Instrumentalparts gespielt. In den beiden „Robot Repair“-Cues überwiegen noch die Synthieflächen, denen Ocarina-ähnliches Koyotengeheul und mit vielfachem Echo versehene Zither- und Blechbläserklänge beigemischt sind. Die lang gezogene Verfolgungssequenz im letzten Filmdrittel („Chase from Westworld“, Part 1 und 2 und „The Gunslinger“) wird dann von stärker akustischen Strukturen begleitet, mit treibenden Ostinati von Streichern, tiefem Klavier und scharfen Zitherschlägen. Hier werden Erinnerungen an die Stalking-Szenen in Karlins The Stalking Moon (1968) wach. Im Endeffekt handelt es sich jedoch auch hierbei um hauptsächlich atmosphärische, wenig Entwicklung zeigende Musik. Daher stellt sich abschließend die Frage, ob man einen Score wie Westworld vom Film gelöst wirklich braucht.

Fazit: Jerry Goldsmiths Coma ist mit Sicherheit die Hauptattraktion dieses Doppelalbums, das mit seinem Michael-Crichton-Rahmenkonzept voll zu überzeugen vermag. Aber auch die „kleineren“ Scores The Carey Treatment und Westworld wurden mit der FSM-üblichen editorischen Sorgfalt behandelt, mit Bonus-Tracks und aufschlussreichen Booklet-Beiträgen versehen. Die Gesamtwertung von 5 Cinemusic-Sternen bezieht sich vornehmlich auf Coma. Bei einer Einzelwertung entfielen auf Coma eben diese 5 und auf Roy Budds sympathisches Carey Treatment 3 Sterne. Fred Karlins Westworld ist mit den Cinemusic.de-Bewertungsmaßstäben nur schwer zu erfassen: Zwischen wirklich hervorragender Bildwirkung und der Eignung zum allein stehenden Hörerlebnis tun sich hier Welten auf, sodass ich auf eine Wertung ganz verzichten möchte.

Dieser Artikel ist Teil unseres umfangreichen Programms zu Pfingsten 2006.